DKZ 재찬, 채널A 새 드라마 '체크인 한양' 주연 캐스팅…데뷔 후 첫 청춘 사극 도전!

2024-04-16

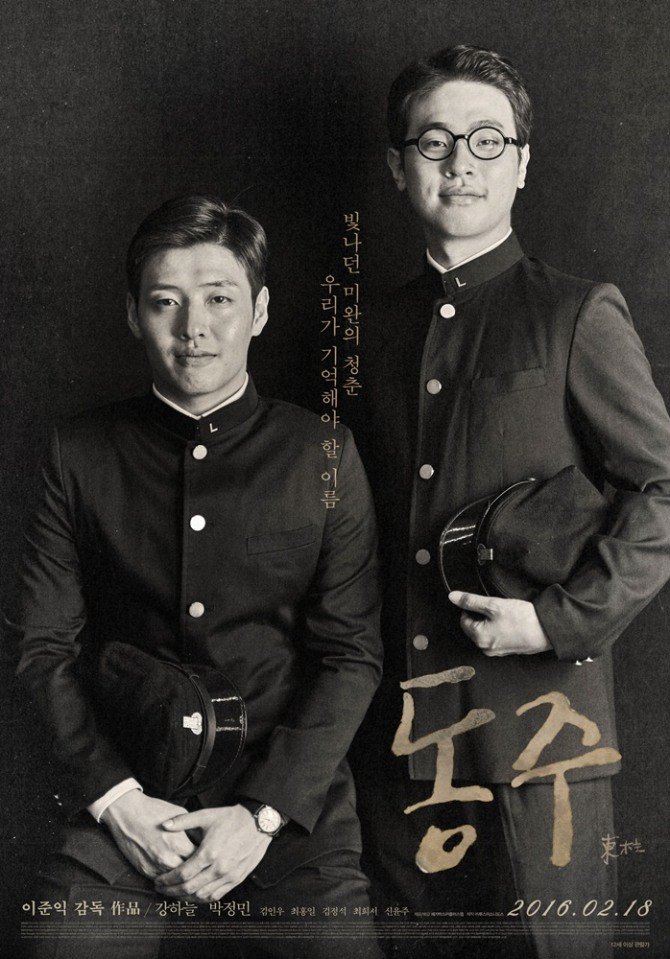

영화 ‘동주’(감독 이준익)는 이름도, 언어도, 꿈도 허락되지 않았던 어둠의 시대 속에서도 시인의 꿈을 품고 살다 간 윤동주(강하늘 분)와 열사 송몽규(박정민 분)의 청년 시절을 정직하게 담아낸 작품이다.

누구보다 뜨거웠으나 누구보다 혼란스러웠고, 누구보다 아팠던 윤동주 시인과 열사 송몽규의 이야기는 1917년부터 시작된다.

동주는 시인을 꿈꾸지만 반대하는 부모님과 갈등하고, 좋아하는 여자 앞에서는 얼빠진 표정을 짓는 순수하고 수줍음 많은 청년이다. 동경하는 정지용, 백석의 시집을 접하는 것만으로 설레어하는 문학청년이기도 하다.

고요하게 아팠던 동주 옆에는 시대적 현실을 온 몸으로 맞섰던 몽규가 있었다. 동주는 삶의 시작과 끝을 함께 한 벗이자 사촌인 몽규가 신춘문예에 당선돼 자신보다 한 발 앞서가는 것 같아 그에게 열등감을 느끼기도 하고, 신념을 위해 거침없이 행동하는 그 앞에서 작아지기도 한다. 그는 가장 가까운 벗이면서도 넘기 힘든 산이었다.

동주와 몽규는 문학을 바라보는 시선 또한 달랐고, 몽규는 자신이 하는 일을 동주에게 함께 하자고 이야기 하지 않는다. 하지만 그들은 ‘자신에게 주어진 길’을 걸었던 청춘들이었다.

‘잎새에 이는 바람’에게 조차 부끄러움을 느꼈던 동주의 삶은 누구보다 혼란스러웠을 테다. 하지만 부끄러운 시대에 부끄러움을 아는 것은 부끄러운 것이 아니다. 어떤 것도 허락되지 않았던 삶 속에서 이들은 시대를 이기지는 못했지만, 졸업식 날 받은 장학증서를 던져버릴 수는 있었다. 그 시절이었기 때문에 결국 비극적일 수밖에 없었던 이야기는 당연하게도 슬프다.

특히 엔딩을 장식하는 ‘자화상’이라는 노래는 깨끗하고 담백한 강하늘의 목소리와 만나 담담했지만 극적일 수밖에 없었던 시대를 담아냈다. 가장 어두웠던 시기에 가장 순수했던 청춘들의 숨결을 가까이에서 느끼며 감히 그들의 삶에 공감할 수 있을 것이다.

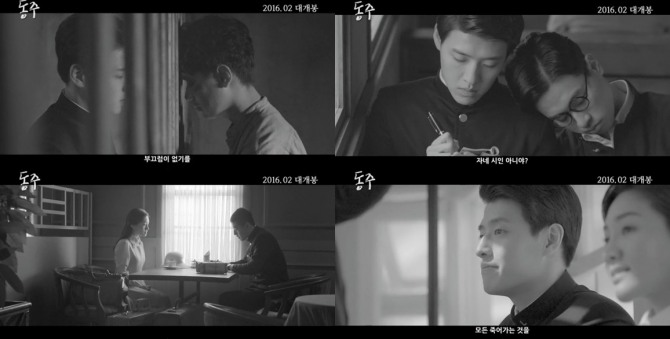

이 영화는 표면적으로 낯설다. 우리에게 익숙하지 않은 흑백영화에 만주 북간도 사투리, 그리고 존재조차 낯선 열사 송몽규까지. 이런 생경한 것들이 투박하지만 섬세하게 느껴지는 것은 이준익 감독 특유의 애정 어린 시선 덕분일 수도, 보는 사람들이 자신의 청춘을 떠올리기 때문일 수도 있을 것이다.

흑백영화가 주는 느낌은 생각보다 가슴을 먹먹하게 만든다. 펜촉으로 거친 종이를 긁어대며 내는 사각거리는 소리, 붓글씨로 새겨진 농도 짙은 수감번호, 스태프의 이름을 당시 느낌으로 세로로 적어놓는 오프닝 등 영화 속 곳곳에 숨겨진 디테일함에서 감독의 애정이 묻어난다.

윤동주는 1917년 만주 북간도에서 사촌인 송몽규가 태어난 지 3달 후에 태어났으며 1945년 후쿠오카 형무소에서 생을 마감한다. 그리고 23일 후 송몽규 역시 같은 곳에서 같은 이유로 숨을 거둔다. 해방을 단 6개월 앞둔 29세 청년들의 죽음이었다. 마치 하나의 운명을 타고난 듯 함께했던 이들을 ‘동주’라는 영화를 통해 함께 볼 수 있게 해준 감독에게 감사를 표한다.

2016년 올해는 윤동주 시인과 송몽규 열사가 태어난 지 99년이 되는 해다. 해방을 맞이하지 못하고 죽어서야 시인이 됐던 윤동주와 결과가 없어 누구의 기억 속에도 남지 못했던 열사 송몽규. 이제 우리는 그들을 기억할 것이다.

한편 ‘동주’는 오는 2월 18일 개봉할 예정이다.

이주희 기자 ent@mainnews.kr